par

- La route est partout

- Il faut toujours garder en tête une formule magique

- Quand j'étais petite

- Toute Résurrection commence par les pieds

- Acrobaties dessinées

- Qu'un bref regard sous le calme des cieux

- DQ/HK

- Elles en chambre

- Sanza lettere

- Mémoires des failles

- Laissez-passer

- Décor Daguerre

- Colloque des télépathes

- Paysage zéro

- Nous ne sommes pas des héros

- Le pas-comme-si des choses

- La revanche des personnes secondaires

- Des espèces de dissolution

- Monde de seconde main

- Cinéma de l'affect

- J'ai conjugué ce verbe pour marcher sur ton cœur

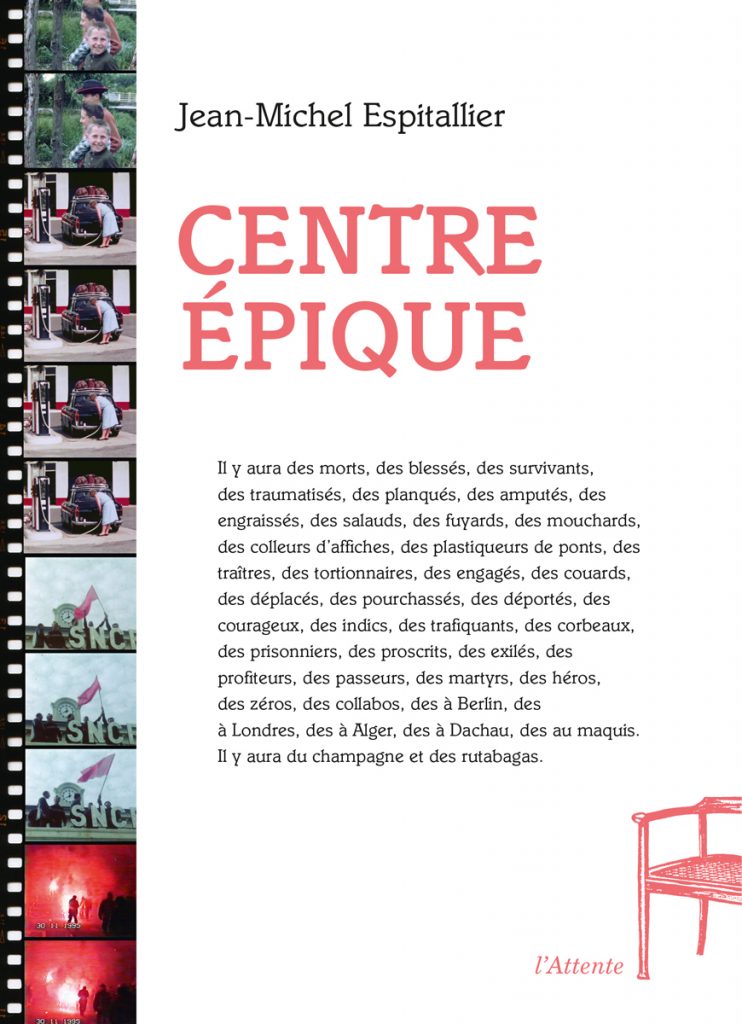

- Centre épique

- La geste permanente de Gentil-Cœur

- Payvagues

- Discographie

- 365+1

Traversée du XXe siècle

Avec Ciclic Centre-Val de Loire

Récit-documentaire écrit en résidence dans l’agence Ciclic Centre-Val de Loire, autour de films d’archive sur les us et coutumes dans les villages à travers le vingtième siècle, de la première guerre mondiale aux grandes grèves de 1995. Le texte est ponctué de photogrammes et de codes QR qui permettent de visionner les films.

Lecture d'un extrait par l'auteur

Artistes de couverture :

Thématiques :

Alors au départ, c'est un peu compliqué.

LIRE PLUSC'est un peu compliqué parce qu'il y a le jeu des alliances, des mésalliances, des combines et des intérêts, et parce qu'il y a la comédie des généalogies royales, lignages, protocoles, valse des étiquettes, mélis-mélos partout, et c'est quand même un peu compliqué à cause des micmacs et des copinages, renvois d'ascenseur, savonnages de planches, pas mal compliqué aussi avec tous ces empilements de hiérarchies militaires enjolivées de plumes, pompons, breloques, esprit chevaleresque sur canons de 105, et parce qu'il y a les paquets d'histoire avec dedans les bisbilles ancestrales, et à cause des bricolages politiques, tripatouilles industrielles, calculs de banquiers, virgules, pourcentages, bookmakers à Légion d'honneur, et parce qu'il y a les jongleurs sur cartographie et les tireurs de plans sur la comète, et tout ça se met à glisser comme au patinage artistique sur un tapis de frontières qui soudain ne satisfait plus personne.

REGROUPERIsabelle Maton dans Livre Ciclic a écrit:Parfois on s’interrompt quelques secondes afin de réfléchir sur le fait qu’il y aurait peut-être ici à l’œuvre un renversement des rapports “classiques” entre image et texte. On se demande auquel des deux pourrait-on être en droit d’accorder le rôle d’illustration ? Ou s’il n’y aurait finalement plus d’illustrations dans ce projet, comme déjà dit, d’un “genre nouveau”, au profit d’une nouvelle forme de dialogue ?

Alain Nicolas dans L'Humanité.fr a écrit:"Centre épique" est la promesse d’une rencontre entre ces relais du passé [les films documentaires amateurs collectionnés par l'agence], propices à la création et un auteur, Jean-Michel Espitallier, un formidable allié, parfait ambassadeur à plume vive et complexe qui fait la lumière sur ce trésor cinématographique. Poète inclassable, Jean-Michel Espitallier aime « bricoler » la langue pour réinventer des formes neuves, jouer avec les mots et la fantaisie, utiliser l’absurde autant que la dérision, et déplacer ainsi la notion de poésie.

Objet voguant entre tradition du passé et singularité du présent, ce livre invite à plonger, avec nostalgie et/ou curiosité, dans ce passé révolu mais ô combien présent. Il est possible de lire et consulter à la volée les archives du site memoire.ciclic.fr à l’aide d'un smartphone.

En attendant le 9 octobre 2020, date de parution de "Centre épique" aux éditions l'Attente, Jean-Michel Espitallier répond à quelques questions sur la genèse de ce projet singulier...

Fabrice Thumerel dans AOC a écrit:Aujourd'hui, on "lit-visionne" "Centre épique" de Jean-Michel Espitallier, une drôle d'histoire des cent dernières années dans le fonds des films d'amateur de la région Centre Val de Loire. Une expérience de lecteur-regardeur étonnante.

Séquelle #18 Jean-Michel Espitallier, l’épopée dans l’absence

L’auteur de « Cow boy » propose un parcours dans cent ans d’histoire à partir de cent films d’amateurs du patrimoine audiovisuel de la région Centre-Val de Loire. Un livre qui renouvelle la lecture et les notions de passé et de présent, et un texte teinté d’une ironie nostalgique.

Dans les rues d’Illiers-Combray, qui ne s’appelait en 1944 qu’Illiers et

n’avait pas associé à son nom celui de la ville rendue célèbre par Marcel

Proust, les chars américains passent à petite vitesse, s’arrêtent parfois

pour que quelques habitants serrent les mains des soldats, ou leur passent une bouteille de vin. Pas d’embouteillage, pas de grappes de jeunes filles au cou des GI. La liesse est réelle, mais maîtrisée. On est loin des mises en scène du « Paris libéré ». C’est ce qu’on peut déduire de l’extrait de film de sept minutes « contenu » dans le livre de Jean-Michel Espitallier.

Pour être exact, il conviendrait de parler du « film à quoi renvoie le QR

code contenu » dans Centre épique.

On l’aura compris, le livre de Jean-Michel Espitallier renouvelle les

rapports de l’écrit et de l’image. Pas d’illustrations du texte, pas de

commentaire de l’image, mais un travail de lecture du fonds d’archives

filmique de la région Centre-Val de Loire, constitué par Ciclic, l’agence

régionale qui travaille aussi sur la littérature et a proposé cette

intervention à l’écrivain.

Le livre que Jean-Michel Espitallier a écrit est un livre d’histoire. Il

nous raconte les événements, petits et grands, les époques, les danses, les vêtements, les animaux, les mots. Épique, il l’est dans la mesure où il

prend tout, le petit et le grand de l’histoire, avant que les spécialistes

ne la découpent en petits domaines. Il joue au jeu des coïncidences, et

n’hésite pas à rappeler que c’est en 1940 que naissent Bugs Bunny et

Catwoman, et que paraît l’ Anthologie de l’humour noir d’André Breton.

On pourrait prendre cela pour un procédé, mais c’est ce à quoi invitent les quelque cent petits films proposés (on allait dire « projetés ») en marge du texte.

Le livre pose ainsi triplement la question de l’auteur. Choisir les films,

choisir les événements racontés, choisir enfin le registre de la voix

narrative. Ceux qui connaissent Jean-Michel Espitallier savent qu’il n’est

pas du côté de la grandiloquence ou de l’épanchement. Mais l’humour dont il fait preuve, s’il est parfois grinçant, n’est jamais teinté de mépris, sauf pour les puissants, tels les officiers « bêtes à manger de la paille, aussi cyniques que des capitaines d’industrie ». Ainsi, après un extrait montrant, symétriquement à celui d’Illiers-Combray, un défilé de troupes allemandes dans les rues quasi-désertes de Chatillon-Coligny, on peut lire. « Le passé est toujours rassurant quand on connaît la suite. Surtout si tout est bien qui finit bien. » Ce qui ne devait certainement pas être le cas des contemporains de la scène.

Centre épique, pour être apprécié, doit être littéralement lu-visionné.

Une remarque ne prenant son sens, sa valeur empathique ou ironique, qu’en rapport avec le matériau filmique. L’inverse est encore plus vrai, le texte ne jouant pas le rôle de commentaire, moins encore de fil conducteur. Au fur et à mesure que l’on se rapproche du présent, les souvenirs personnels du lecteur interfèrent dans le récit, et un commentaire intérieur vient faire contrepoint au texte de Jean-Michel Espitallier. Le fait est d’autant plus intéressant que, vers les années 60-70, la musique prend plus de place et le livre se dote d’une véritable bande-son mentale. Ainsi, avant deux pages de playlist des années soixante-dix, l’auteur s’adresse à nous : « essayez-vous au quizz de ces chansons d’un autre âge. Fredonnez-les pour voir si vous avez gagné. » Le projet reste centré sur le patrimoine cinématographique régional, mais on se prend à rêver ce que serait un livre ouvrant sur Spotify ou Deezer. Cela doit exister, évidemment.

« Si vous vous souvenez des années soixante-dix, c’est que vous n’y étiez pas. Si vous ne vous en souvenez pas, vous n’y étiez pas non plus. » L’histoire, nous n’y sommes jamais. Il y faut des poètes épiques. Il en est un.

Adrien Meignan dans ADDICT-CULTURE a écrit:Ce n’est pas l’histoire d’un centre hippique, non, mais bien d’un « centre épique » : à partir d’images d’archive, Jean-Michel Espitallier parcourt à très vive allure un siècle d’histoire, de la Grande Guerre à aujourd’hui, dans un poème-récit totalement à rebours du roman national et de la Grande Histoire. Résumés lapidaires pleins de désinvolture, analyses socio-politiques subversives, comique excentrique voire extravagant : autant de moyens de démystifier les mythes de la modernité.

Hugues Robert dans CHARYBDE a écrit:Ce n’est pas un texte d’historien mais bien celui d’un écrivain-poète, amateur de musique rock. Jean-Michel Espitallier bat la langue comme il peut battre sa batterie. Nous sommes loin d’un éloge nostalgique mais plutôt du côté d’un regard acerbe et sans concession. Le poète met le doigt là où tout semble se dérégler dans le roman national. Les caméras ont capté bien plus que des moments de vies. C’est une mécanique foutraque dont la musique semble alerter les fausses routes.

Christophe Fiat dans COCKPIT CRITIQUE CLUB a écrit:Transformer les milliers de films d’amateurs archivés par la région Centre-Val-de-Loire depuis 1919 en matière première pour une véritable épopée échevelée ou pour un récit national poétique, malicieux et irrévérencieux. Éblouissant.

Evelynes Sagnes dans DÉSIRDELIRE a écrit:CHAMPAGNE POUR TOUS

Christophe Fiat

La boîte noire, black box du cockpit, continue de donner de la voix, des voix avec des écrits bruts, des formes exorbitantes + toujours le poster du mois et nos feuilletons.

Cette année, à nulle autre pareille, nous aura au moins enseigné ça : l’art - surtout lorsque son médium est la langue - est essentiel, constitutif d’un monde, même devenu environnement hostile ou zone sinistrée. On peut maltraiter la culture ou l’ignorer mais il est difficile de négocier avec l’art qui n’est ni une marchandise à part entière, ni une condition de vie prodiguant du réconfort. L’art est un risque à prendre, un danger bien réel dont l’image de l’envol chère à la revue illustre le mouvement, oui, une image qui tient autant du Pop que du Punk par son effet de surprise (surgir !) et notre goût pour le DIY (faire les choses soi-même abruptement !).

L’hiver arrive. Les derniers jours de 2020 s’annoncent non pas tristes, ni moroses mais martialement contrôlés par un gouvernement décrétant à la va-vite que toute fête est « sauvage ». Alors, concluons cette année en beauté en compagnie du subversif et enthousiaste Arrabal et de son grand ami Topor : « - On reconnaît, Topor, les histoires qui racontent la vérité à ce qu’elles n’ont pas de chute ? – De minuscules fantasmes hantent-ils encore, la nuit venue, les châteaux de sable que je construisais enfant, dans la cour de la ferme à Saint-Offenge… Pour me cacher de… - Topor, les amis… viennent d’arriver… Ils sont plus nombreux que jamais. – Parfait ! Garçon !

De ma part… Champagne pour tous !* » .

Jean-Philippe Cazier dans DIACRITIK a écrit:Rien moins que de traverser l’Histoire de France du XXe siècle en moins de 100 pages et de l’écrire en mettant en valeur les collections de cinéma amateur conservées par l’agence Ciclic Centre-Val de Loire, à l’origine du projet. Quel défi à relever ! Jean-Michel Espitallier l’a fait. Et c’est jubilatoire !

Retour sur Centre épique, récit-documentaire publié il y a quelques mois par Jean-Michel Espitallier. Dans ce livre, sont interrogés l’Histoire, le temps, la mémoire collective et personnelle, certains des récits qui donnent du sens au siècle (le XXe). Ce questionnement – cette problématisation – se fait toujours du point de vue d’une écriture qui propose et, dans le même geste, défait, efface, déchire, accumule les ruines : écriture-temps, écriture-durée synonyme aussi de chaos. Entretien avec l’auteur.